4、人脸传输应采取加密措施,保证数据传输机密性,终端应采取安全措施如报文鉴别码(MAC)以确保数据传输的完整性。

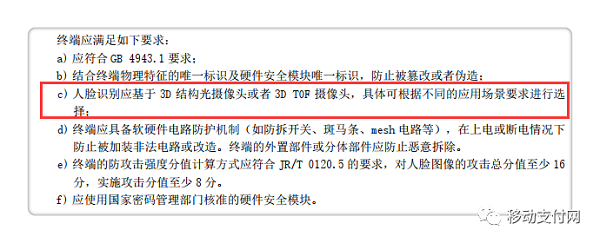

5、人脸识别应基于3D机构光摄像头或者3D TOF摄像头,具体可根据不同的应用场景要求进行选择。

规范从人脸识别图像的采集、传输以及活体检测等方面对人脸识别的安全进行了较为详细的规定,因此未来医保终端要想加入“刷脸”功能,仍然需要经过检测认证,以规范终端的安全管理。

加强医保终端的安全管理,规范终端的符合性测试和接入

2020年5月,为了加强医保终端管理,国家医疗保障局网络安全和信息化领导小组办公室发布了《关于加强医保业务综合服务终端管理的通知》(以下简称“《通知》”),《通知》对规范终端的符合性测试和接入,保护医保网络信息安全、医保移动支付安全,促进医保终端的建设做出了详细安排。

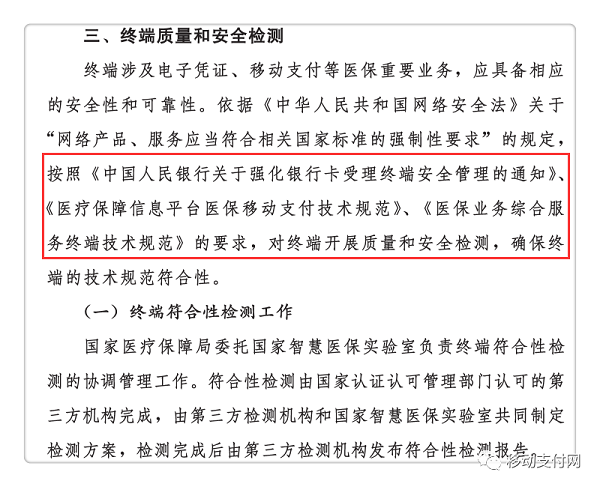

其中,“医保终端”的质量和安全管理需要充分加强。《通知》显示,终端涉及电子凭证、移动支付等医保重要业务,应具备相应的安全性和可靠性。按照《医疗保障信息平台医保移动支付技术规范》、《医保业务综合服务终端技术规范》的要求,应对终端设备开展质量和安全测试,确保终端的技术规范符合性。

终端应通过国家认证认可管理部门许可的第三方检测机构的检测,除符合上述规范要求外,还应符合中国人民银行关于支付终端的相关规范要求。检测通过后,由第三方检测机构出具检测报告,并向社会公众发布检测结果。

除了测试和质量安全,还需要加强终端的安全接入和使用管理。比如,终端须经国家智慧医保实验室进行初始配置和安全证书写入后,才能接入医保核心业务区网络处理医保相关业务;终端应保证一机一密钥、拆机失效。

使用单位应加强终端设备的安装、使用管理,须使用通过国家认证认可管理部门认可检测机构合格的终端,使用不合格、不符合规范的终端导致信息泄漏和资金损失的,使用单位须依法承担相应责任。

在使用监测方面,国家智慧医保实验室负责监测终端运行,会同各级医保部门,利用大数据分析技术,有效鉴别移机、复制终端、仿冒终端等违规行为。

从医保卡到移动支付,电子凭证是未来趋势

移动支付催生了消费领域的便捷体验,扫码、NFC甚至人脸支付逐渐走进人们的日常生活,与此同时医疗等领域受到了移动支付的影响,从实体医保卡到电子社保卡、再到医保电子凭证,各类移动支付方式纷纷涌入医疗领域。

今年3月中旬以来,由国家医保信息平台统一激活的医保电子凭证已经实现全国覆盖,参保人今后看病、买药不用再带卡,手机刷码就可以进行医保支付。

医保电子凭证是基于医保基础信息库为全体参保人员生成的医保身份识别电子介质,通过实名、实人认证技术,采用加密算法,动态二维码展示,具备安全可靠、认证唯一等重要特点。医保电子凭证可与实体社保卡(医保电子凭证和电子社保卡有何区别我们下一篇文章将详细介绍)、身份证、二维码、生物特征等相关联,支持所有医保相关业务,全国通用、跨渠道通用。

据国家医疗保障局介绍,全国的参保人可以在国家医保App或者通过支付宝、微信等官方授权的第三方渠道领取医保电子凭证,领取之后,参保人不仅可以在户籍所在地用电子凭证看病买药,未来还将实现异地互通,就算在外地也能轻松就医。

据广东医疗保障局透露,截至目前,广东省已有约2400万人激活医保电子凭证,支付约220万笔,支付金额约2.7亿元。而医保电子凭证作为面向全国13.5亿参保人的产品,未来一定会得到更广泛的发展。